Noch bis zum 9. Mai ist in der Philippuskirche Rummelsberg die Wanderausstellung „Evangelische Migrationsgeschichte(n)“ zu sehen. Bei der Eröffnung im Rahmen eines Gottesdienstes schlug Gastprediger Pfarrer Günter Merz (Linz) den Bogen von der biblischen Aussendung Abrahams zu den Lebensgeschichten, von denen die Ausstellung berichtet.

Den evangelischen Flüchtlingen und Vertriebenen des 16. und 17. Jahrhunderts sei ein unerschütterlicher Gottesglaube eigen gewesen, ja man habe sich gar in direkter Beziehung zu Christus gesehen, der als Exulant aus dem Reich Gottes auf die Erde gekommen sei: „Der eigene Gang ins Exil war Ausdruck der Verbindung mit Christus.“ Diese theologische Deutung der eigenen Flucht begegne später zwar nicht mehr, jedoch sei auch jemand wie der Konditor Johann Georg Vogel, der im 19. Jahrhundert von Franken nach Linz einwanderte, noch von tiefem Gottesglauben und protestantischem Sendungsbewusstsein getragen gewesen. Vogel wird ebenso in der Ausstellung vorgestellt wie der niederösterreichische Müllerssohn Johann Schrenk, der im 17. Jahrhundert den umgekehrten Migrationsweg – von Österreich nach Mittelfranken – ging.

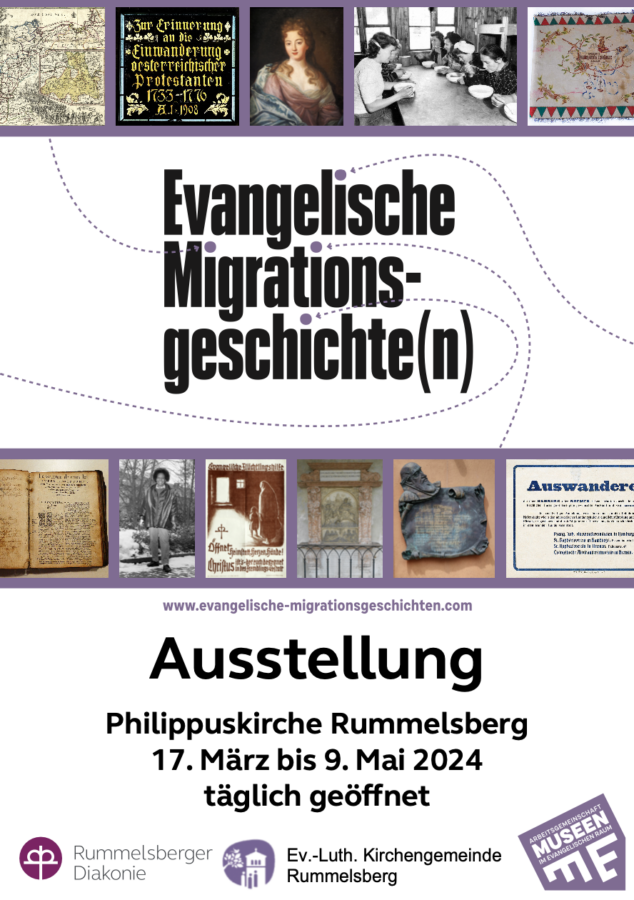

Gemeindeseelsorger Diakon Michael Krah freute sich besonders, dass die Wanderausstellung, die erstmals im vergangenen Jahr beim Deutschen Evangelischen Kirchentag zu sehen gewesen war, für die Rummelsberger Präsentation um zwei Lebensgeschichten mit örtlicher Verknüpfung erweitert wurde: So begegnen die Besucherinnen und Besucher Diakon Werner Heger, der als Achtjähriger mit seiner Familie aus dem niederschlesischen Schweidnitz fliehen musste und über Niederbayern schließlich nach Rummelsberg gelangte. Die iranische Christin Saghar Kia kam 2017 mit ihrer Tochter nach Deutschland, fasste schnell Fuß in der deutschen Gesellschaft und wird im Herbst in der Philippuskirche als Diakonin eingesegnet.

Thomas Greif, Leiter des Diakoniemuseums, unterstrich deen Bildungsauftrag von Museen in einer Zeit, in der Wahrheit und wissenschaftliche Erkenntnis unter einer Flut von Halbwahrheiten und Lügen unterzugehen drohen. Auch wenn heutzutage besonders kontrovers über Migrationsthemen diskutiert werde, so sei das Thema doch alles andere als neu: „Die Geschichte des homo sapiens ist eine Geschichte von Migration“, sagte Greif. Und besonders die evangelische Kulturgeschichte sei ohne Geschichten von Flucht und Vertreibung überhaupt gar nicht zu verstehen. Jeder Besucher der Ausstellung habe selbst eine Migrationsvergangenheit – es sei nur die Frage, in welcher Epoche der eigenen Familiengeschichte.

Die Ausstellung erzählt die Lebensgeschichten von protestantischen Migrantinnen und Migranten aus fünf Jahrhunderten – vom Poitou bis in die Karpaten, von großen reformatorischen Persönlichkeiten bis zu Flüchtlingen, von denen kaum mehr als der Name bekannt ist. Es geht um Flucht und Vertreibung, aber auch um Auswanderung und moderne Berufsmigration.

Die Ausstellung wurde von zehn evangelischen Museen in sechs europäischen Ländern, darunter dem Diakoniemuseum Rummelsberg, gemeinsam erarbeitet. Rummelsberg ist der dritte Ausstellungsort nach dem Stadtmuseum Fembohaus in Nürnberg (anlässlich des Kirchentages) und dem Lernort Diakoniedorf Herzogsägmühle, anschließend geht es weiter nach Erlangen und Neuendettelsau.

| Die Ausstellung ist tagsüber außerhalb der Gottesdienstzeiten zu besichtigen. Sonderführungen mit Ausstellungskurator Thomas Greif sind an den Sonntagen 7. und 21. April, jeweils nach dem Gottesdienst um 10 Uhr, sowie am Donnerstag, 9. Mai um 11.30 Uhr im Rahmen des Rummelsberger Jahresfestes. |

| Diakon Michael Krah lädt am 29. April von 18.30 bis 20 Uhr zum offenen Gespräch über die Ausstellung ein: Zusammenkommen, Tischgemeinschaft und gelebtes Miteinander bei einem guten Gläschen Wein, einem leckeren Stück Brot, Wasser und/oder feinem Saft. Für diesen Themenabend ist eine Anmeldung erforderlich

Telefon: 09128 / 72 40 982, E-Mail: pfarramt.rummelsberg@elkb.de Zu der Ausstellung ist ein umfangreicher und reich bebilderter Begleitband erschienen. Er ist im Diakoniemuseum Rummelsberg oder unter info@diakoniemuseum.de erhältlich. |